Décembre bientôt. Suivra 2025.

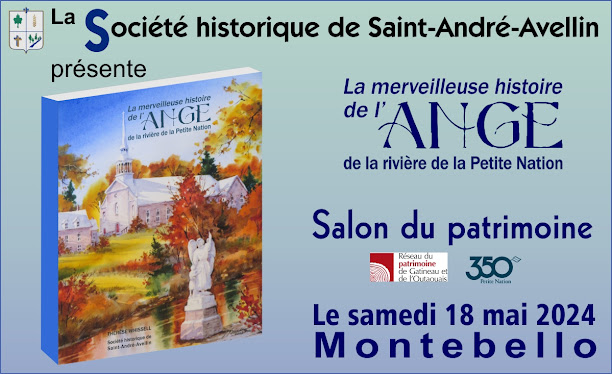

Il y a un an, après la parution du très beau livre (montage graphique de Jean-Luc Denat) sur le moulin disparu de Papineauville, je rêvais d’un livre sur l’histoire de la Petite-Nation. Et voilà que début 2024...

Qu’est-ce qui est en tête de ma liste d’événements à retenir en 2024, mon gros coup de cœur, ce dont j’ai eu envie de vous parler chaque mois et surtout entre mai et octobre, ce que je retiendrai, ce qui me rend fière, ce qui me touche vraiment pour:

— le graphisme

— l’ampleur du projet

— la réussite du projet

— et surtout parce qu’il est question de ma chère Petite-Nation

Il y a un an, après la parution du très beau livre (montage graphique de Jean-Luc Denat) sur le moulin disparu de Papineauville, je rêvais d’un livre sur l’histoire de la Petite-Nation. Et voilà que début 2024...

Qu’est-ce qui est en tête de ma liste d’événements à retenir en 2024, mon gros coup de cœur, ce dont j’ai eu envie de vous parler chaque mois et surtout entre mai et octobre, ce que je retiendrai, ce qui me rend fière, ce qui me touche vraiment pour:

— le graphisme

— l’ampleur du projet

— la réussite du projet

— et surtout parce qu’il est question de ma chère Petite-Nation

Réponse :

Le 350e anniversaire de la Seigneurie de la Petite-Nation

Le 350e anniversaire de la Seigneurie de la Petite-Nation

Dès la première annonce, j'ai aimé le graphisme :

Dans le cas du 350e, je ne connais pas qui a créé le matériel promotionnel, l’image de marque, mais chapeau! Les couleurs, les formes, les fontes, le logo, j’aime tout. Et pour avoir travaillé dans le domaine, je sais qu’un visuel fort crée une émotion et invite à poursuivre plus loin. Ce fut mon cas, dès le début, j’ai dit Wow! Et j’ai surveillé chaque annonce dans les réseaux sociaux, dans le site de la MRC, sur les véhicules, sur les oriflammes. Je n'ai pas assisté à tous les événements, à deux ou trois seulement. En revanche, j'ai lu chaque capsule.

J’aime la présentation Web, l’implication de la MRC :

Les vidéos réalisées par Agnès Créations sur les 25 municipalités de la MRC Papineau ont permis «d’offrir un bref aperçu des traces du passé, un regard rapide sur le présent et un clin d’œil vers l’avenir.»

Martine Caron et Jessy Laflamme de la MRC Papineau ont assuré la publication sur le site de Tourisme Petite Nation (lien>>>).

Et enfin, et surtout, j’aime notre Histoire :

Marie-Josée Bourgeois et Marthe Lemery ont créé un recueil de citations pour les 25 municipalités, et de plus, elles ont rédigé 24 capsules historiques. Tous ces textes permettent d’aller bien au-delà de la Seigneurie, de parler bien plus que des Papineau et Bourassa, et c’est à travers des personnes, plus que des dates ou des lieux que l’on découvre un peu de notre passé et même de notre présent. Plus que découvrir, apprendre. Les auteures disent « capsules », je dis véritable chronique fouillée, digne d’un texte dans une encyclopédie. Bravo et merci pour cet immense cadeau.

Les titres des 24 capsules :

1. Notre seigneurie, à ses débuts!

2. Notre seigneurie, à l’ère des Papineau

3. Seigneur, mon régime!

4. Les Papineau et les Bourassa Fils de soldats, cultivateurs et hommes politiques

5. Weskarinis, un peuple d’ici!

6. Dans tous nos cantons, y a des… colons!

7. Nos « augustes veilleuses » de rangs…

8. L’orme, l’arbre favori de Papineau

9. Louons maintenant nos grandes femmes!

10. Les pistes de portage, ces premiers chemins de terre

11. Il y a 100 ans Victor Nymark arrivait au Québec

12. Fille de fermière et femme de carrière

13. Arthème, Nelphas, Léon et Hyacinthe, nos divins gosseux!

14. Il y a 350 ans arrivait le premier touriste français!

15. J’ai vu la Rouge, la Blanche et la Lièvre

16. J’ai les couleurs d’une rivière (partie 2)

17. De (drôles de) choses et d’autres…

18. Un des plus vieux métiers du Nouveau Monde

19. La traversée de deux mondes entre Montréal et Duhamel

20. Des auteurs qui nous disent au monde

21. Papa ours et la petite histoire

22. Nos glorieux à nous

23. Sur les traces de Talbot Papineau, héros de Passchendaele

24. Augustine Bourassa, une artiste restée dans l’ombre (à venir)

Comme je suis de la génération livre plus qu’Internet, je souhaite évidemment que le tout soit réuni dans un livre. Ce serait un beau cadeau de Noël... 2025!

Dans le cas du 350e, je ne connais pas qui a créé le matériel promotionnel, l’image de marque, mais chapeau! Les couleurs, les formes, les fontes, le logo, j’aime tout. Et pour avoir travaillé dans le domaine, je sais qu’un visuel fort crée une émotion et invite à poursuivre plus loin. Ce fut mon cas, dès le début, j’ai dit Wow! Et j’ai surveillé chaque annonce dans les réseaux sociaux, dans le site de la MRC, sur les véhicules, sur les oriflammes. Je n'ai pas assisté à tous les événements, à deux ou trois seulement. En revanche, j'ai lu chaque capsule.

J’aime la présentation Web, l’implication de la MRC :

Les vidéos réalisées par Agnès Créations sur les 25 municipalités de la MRC Papineau ont permis «d’offrir un bref aperçu des traces du passé, un regard rapide sur le présent et un clin d’œil vers l’avenir.»

Martine Caron et Jessy Laflamme de la MRC Papineau ont assuré la publication sur le site de Tourisme Petite Nation (lien>>>).

Et enfin, et surtout, j’aime notre Histoire :

Marie-Josée Bourgeois et Marthe Lemery ont créé un recueil de citations pour les 25 municipalités, et de plus, elles ont rédigé 24 capsules historiques. Tous ces textes permettent d’aller bien au-delà de la Seigneurie, de parler bien plus que des Papineau et Bourassa, et c’est à travers des personnes, plus que des dates ou des lieux que l’on découvre un peu de notre passé et même de notre présent. Plus que découvrir, apprendre. Les auteures disent « capsules », je dis véritable chronique fouillée, digne d’un texte dans une encyclopédie. Bravo et merci pour cet immense cadeau.

Les titres des 24 capsules :

1. Notre seigneurie, à ses débuts!

2. Notre seigneurie, à l’ère des Papineau

3. Seigneur, mon régime!

4. Les Papineau et les Bourassa Fils de soldats, cultivateurs et hommes politiques

5. Weskarinis, un peuple d’ici!

6. Dans tous nos cantons, y a des… colons!

7. Nos « augustes veilleuses » de rangs…

8. L’orme, l’arbre favori de Papineau

9. Louons maintenant nos grandes femmes!

10. Les pistes de portage, ces premiers chemins de terre

11. Il y a 100 ans Victor Nymark arrivait au Québec

12. Fille de fermière et femme de carrière

13. Arthème, Nelphas, Léon et Hyacinthe, nos divins gosseux!

14. Il y a 350 ans arrivait le premier touriste français!

15. J’ai vu la Rouge, la Blanche et la Lièvre

16. J’ai les couleurs d’une rivière (partie 2)

17. De (drôles de) choses et d’autres…

18. Un des plus vieux métiers du Nouveau Monde

19. La traversée de deux mondes entre Montréal et Duhamel

20. Des auteurs qui nous disent au monde

21. Papa ours et la petite histoire

22. Nos glorieux à nous

23. Sur les traces de Talbot Papineau, héros de Passchendaele

24. Augustine Bourassa, une artiste restée dans l’ombre (à venir)

Comme je suis de la génération livre plus qu’Internet, je souhaite évidemment que le tout soit réuni dans un livre. Ce serait un beau cadeau de Noël... 2025!